フレイル予防

フレイルとは

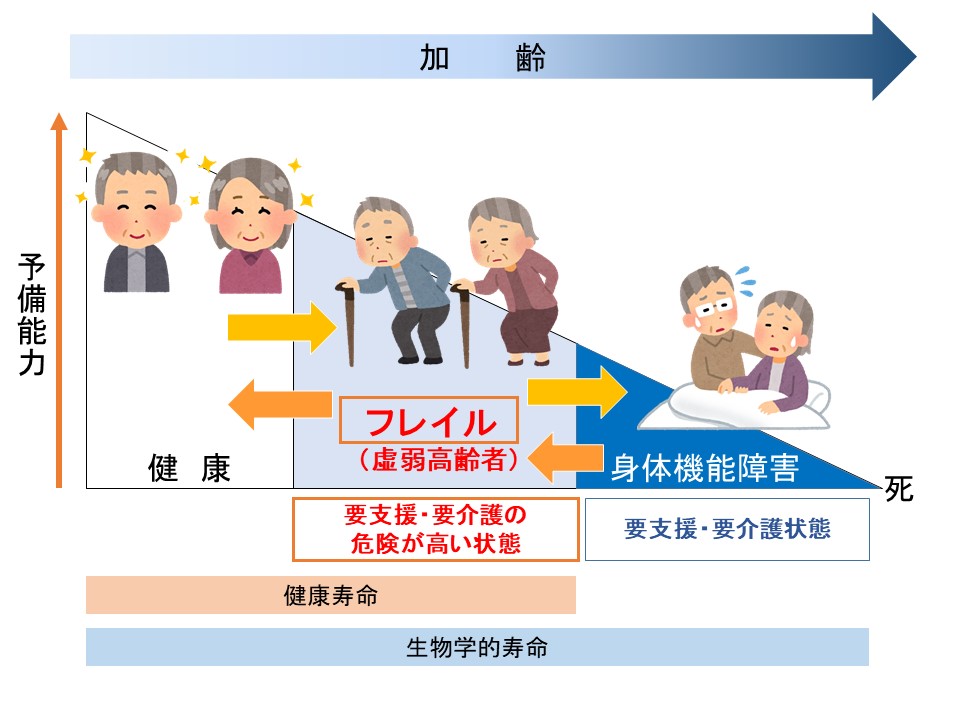

歳をとって、認知機能や社会的つながりを含む心身の機能が低下した状態を「フレイル」といいます。フレイルは健康な状態と介護が必要な状態の中間です。早めにフレイルに気づき、対策をすれば、健康な状態に戻すことができます。

フレイルに陥る原因は病気だけでなく、ライフイベントや生活環境の変化によることもあり、人によって様々です。

フレイル予防には「栄養」「運動」「社会参加」の3つの柱が重要になります。

フレイルイメージ図

引用:国立長寿医療研究センターHP「フレイルに気を付けて 図2:フレイルの概念図」

フレイルチェック

まずは、フレイルかどうか確認しましょう。

後期高齢者の質問票(全15項目)

フレイルなど、高齢者の特性を踏まえて健康状態を総合的に把握する目的で、国が策定したものです。

| 類型名 | No | 質問文 | 回答選択肢 |

|---|---|---|---|

| 健康状態 | 1 | あなたの現在の健康状態はいかがですか |

|

| 心の健康状態 | 2 | 毎日の生活に満足していますか |

|

| 食習慣 | 3 | 1日3食きちんと食べていますか |

|

| 口腔機能 | 4 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか (注意)さきいか、たくあんなど |

|

| 口腔機能 | 5 | お茶や汁物等でむせることがありますか |

|

| 体重変化 | 6 | 6ヵ月間で2〜3キログラム以上の体重減少がありましたか |

|

| 運動・転倒 | 7 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか |

|

| 運動・転倒 | 8 | この1年間に転んだことがありますか |

|

| 運動・転倒 | 9 | ウォーキング等の運動を週1回以上していますか |

|

| 認知機能 | 10 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの 物忘れがあると言われていますか |

|

| 認知機能 | 11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか |

|

| 喫煙 | 12 | あなたはたばこを吸いますか |

|

| 社会参加 | 13 | 週1回以上は外出していますか |

|

| 社会参加 | 14 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか |

|

| ソーシャル サポート |

15 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか |

|

- 太字の回答選択肢に該当した場合、フレイルのリスクがあります。

- 電子申請よりご回答いただき、結果の個別案内を希望される方につきましては、別途ご連絡をさせていただきます。

こちら(e-kanagawa/外部リンク)をご利用ください。

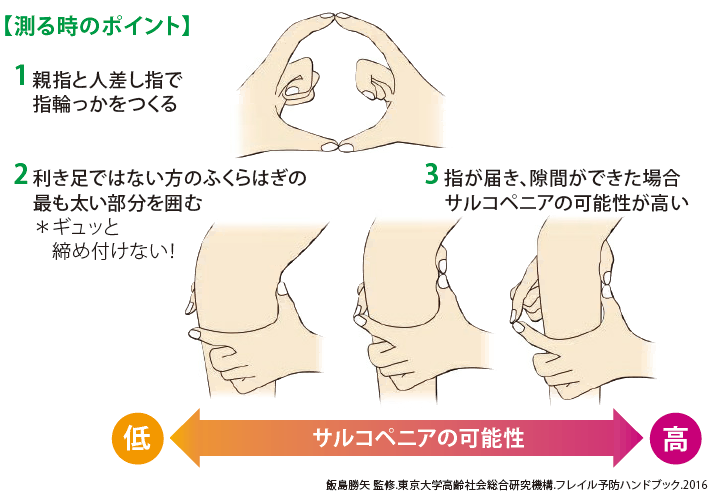

指輪っかテスト

ふくらはぎの太さで、簡単に身体全体のおおよその筋肉量を知ることができます。

親指と人さし指で指輪っかをつくり、ふくらはぎの最も太い部分を囲みます。

人差し指が届いて、隙間ができた場合は、身体全体の筋肉量が減っている(=サルコペニア)可能性が高いと考えられます。

筋肉量が減ってきていると、フレイルになりやすいと言われています。

上記のチェックでフレイルのリスクに当てはまった方、ご家族のフレイルが心配な方などお気軽にご相談ください。

指輪っかテストイメージ図

フレイル予防活動

フレイル予防活動及び管理栄養士の保健活動はこちら

フレイルにならないための3つのポイント

フレイル予防は日々の習慣と結びついています。

栄養、身体活動、社会参加を見直すことで活力に満ちた日々を送りましょう。

関連リンク

- 厚生労働省「食べて元気にフレイル予防」パンフレット

更新日:2025年12月01日