認知症シンポジウム参加者アンケート結果(令和6年9月26日開催)

令和6年9月に開催した認知症シンポジウムへのご参加、ありがとうございました。

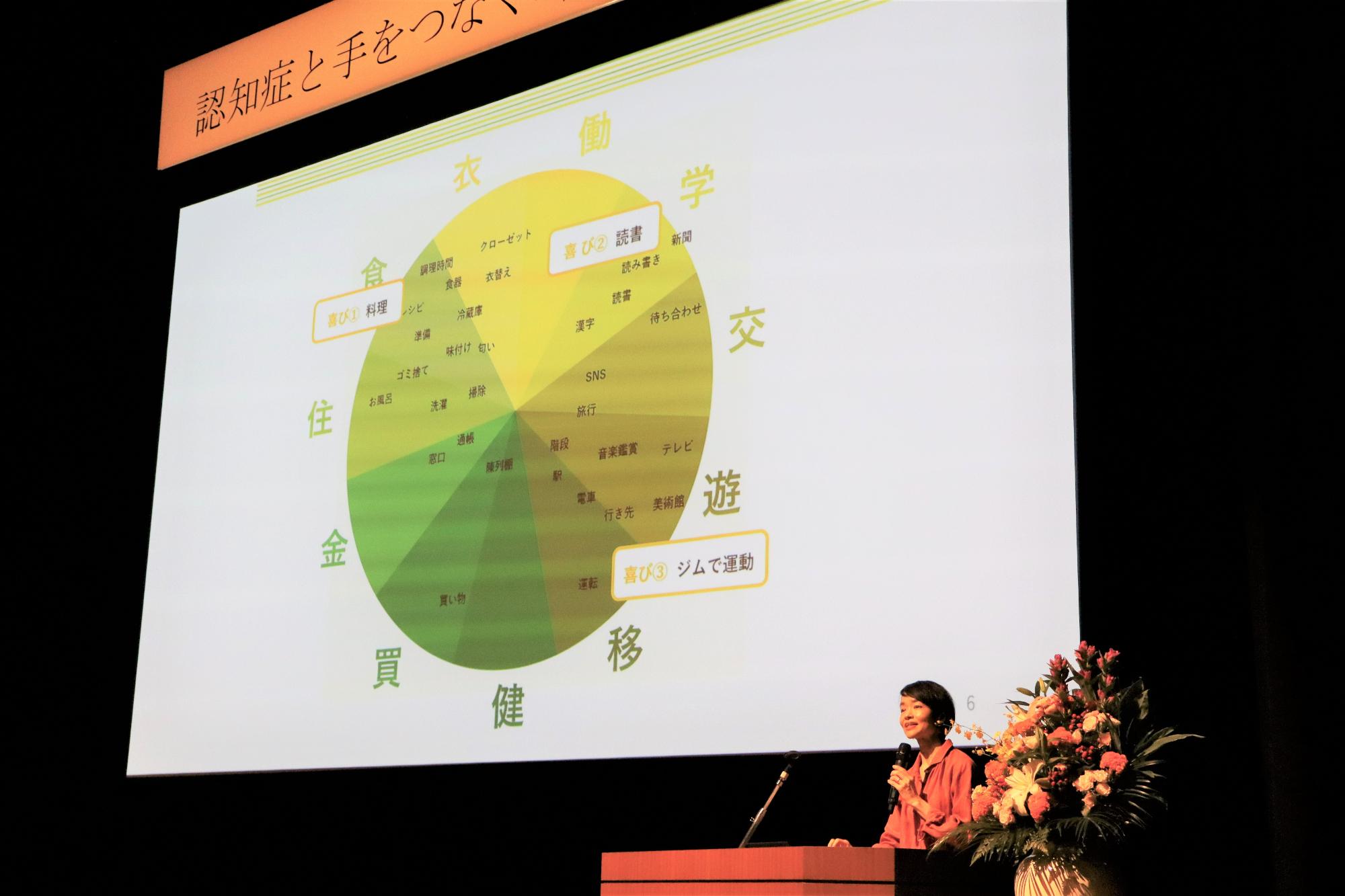

今年は「認知症と手をつなぐ~私が見つけた小さな幸せ~」をテーマに講演を行いました。

参加者は約530名、このうち約5割、約290名の方からアンケートをご回答いただきました。ご協力ありがとうございました。

登壇した認知症のある方に対して、「思いや願いを聞けてよかった」「素敵でした」「勇気づけられました」など、たくさんのコメントをいただきました。

シンポジウムの開催報告はこちら「認知症シンポジウムを実施しました(令和6年9月26日)」

アンケート結果と、頂いたコメントの一部をご紹介します。

アンケート結果の概要

基調講演の内容はいかがでしたか

よかった:79%、あまりよくなかった:13%、回答なし:8%

- 認知症になると今までの記憶がすべてなくなってしまうイメージでしたが、そうではなかったです。

- マイクロハピネスについての考えが良いと思った。親に小さな幸せを提供できる環境を作っていきたい。

- エモクなりがちな題材を社会実装するまでに研究発展させている。

- 1人1人の違いを理解。「まっいっか」と手放す人と自分のこだわりを貫く人、色々な人がいて、その一人ひとりに合った本人の希望、小さな喜びに目を向ける大切さを学びました。得意なこと、苦手なことを周囲に伝え、元々大事にしていること、新しく始めること2つとも大切だと感じました。

- 講演を聞くまでは不安を感じていたけど、そうではないということを聞けてよかった。

- 病気の理解ではなく、その人丸ごと生活の中で理解する楽しみや喜びを理解するにとても共感しました。

認知症のある方を交えたパネルディスカッション(対談)の内容はいかがでしたか

よかった:85%、あまりよくなかった:2%、回答なし:13%

- 自分もこれからなるかもしれない。でも話を聞き、大丈夫というふうになりました。

- 認知症と言われても受け入れてそれぞれが楽しく生活しているなと思いました。

- 相手に対する思いやりが一番だと思います。

- 前向きな人との出会いは周りも前向きになります。ギター良かったです。すごい!

- 古川氏の「なる時はなる」は印象的。

- 寄り添いながら一緒に考える。答えは当事者が持っている。専門職でなくてもそれが分かっていれば誰でも支援できると思った。

- 認知症になっても自分の人生を充実させている実例に出会った。

- 好きなことをしているといきいきしているし楽しそう。

今回のシンポジウムに参加して、認知症へのイメージは変わりましたか

変わった:52%、変わらない:32%、回答なし:16%

- 認知症であっても生きることを楽しむことは素敵なことだと思いました。

- 今のように幸せなことも変わらないんだって安心に変わった。

- 実際にお話をし、お互い理解するよう心掛けなければ分かりませんね。

- 自分自身がなるかもしれないと不安でいっぱいだったのがなるようになれという感じです。

- 認知症の方でも普通の方と変わりない。挑戦する気持ちがわいた。元気をもらいました。自分もがんばろうと思った。

- 何かをやることについて危険と思ってましたが逆でした。

- こんなに出来ることが多いのかとイメージが変わった。

- 課題を相対的に小さくする、小さな幸せの意味が分かった。

シンポジウム全体への感想やご意見など

- 誰にでも訪れるかもしれない現実。どう向き合えばいいのか少し気持ちが楽になりました。

- 日本社会がきちんと認知症の人々と対応しなければならないだろうと思う。まずは社会全体で理解しなければならないだろう。このような啓発活動が必要。決して老人の問題ではない。年齢に関係ないと思う。

- 行政は生きるための援助から意欲的に生きる方向の施策に方向転換することも必要ですね。

- 認知症になって社会から孤立することは怖いと思います。そういった中で明るい方向に進んでいく方法を考えるきっかけになりました。

- いずれ私もなるでしょうと思い、まわりの方と自然に溶け込んでいけることを期待しています。

更新日:2024年10月11日