認知症シンポジウムを実施しました(令和6年9月26日)

認知症と手をつなぐ~私が見つけた小さな幸せ~

令和6年9月26日(木曜日)、大和市文化創造拠点シリウス メインホールにて、認知症シンポジウムを開催し、500人を超える方々にご来場いただきました。

市では、令和3年9月に「大和市認知症1万人時代条例」を制定し、認知症とともに歩むまちを目指して積極的に施策を進めており、例年、認知症に関する正しい知識の普及啓発や理解を深めていただく機会として、シンポジウムを実施しております。

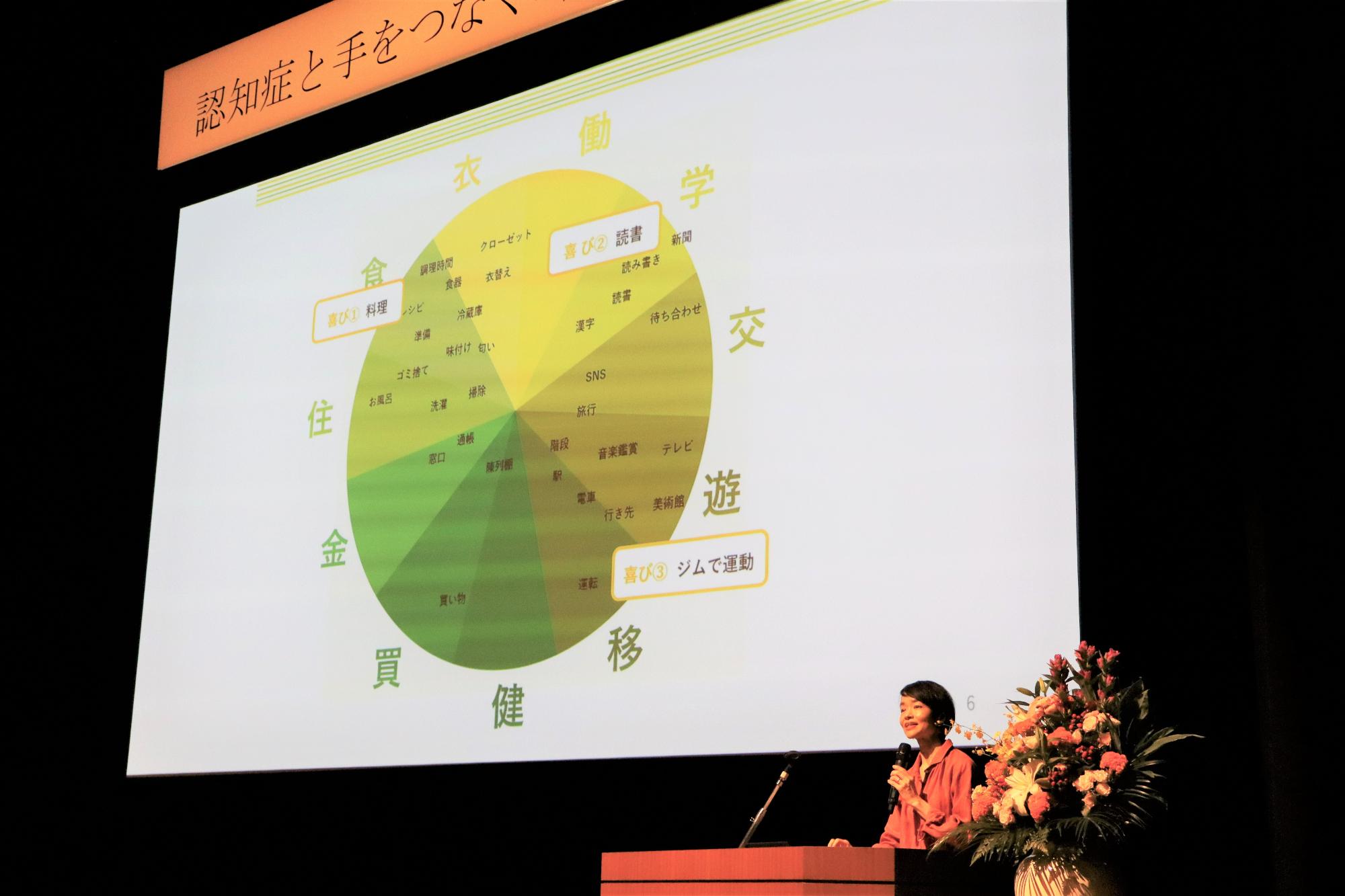

第1部では、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授の堀田 聰子(ほった さとこ)氏を講師に迎え、「安心して認知症になれる社会を目指して~1人ひとりのマイクロハピネスをみんなのウェルビーイングに~」をテーマに基調講演を行いました。

第2部では、堀田 聰子氏とともに市内在住の認知症のある方2名を交え、趣味や楽しみ、日々の暮らしの中での工夫などをテーマに、パネルディスカッションを行いました。

当日のレポートをお届けします。

第1部 基調講演

講師

堀田 聰子(ほった さとこ)氏

慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授、認知症施策推進関係者会議等において委員。仲間たちと「認知症未来共創ハブ」を立ち上げ、認知症のある方の思いや体験・知恵を中心に、本人とさまざまな関係者とともに、安心して認知症になれる未来を探索する。

テーマ

安心して認知症になれる社会を目指して~1人ひとりのマイクロハピネスをみんなのウェルビーイングに~

認知症の方のささやかな喜びやちょっとしたこだわりなどを、堀田氏は「マイクロハピネス」と名付けています。ウェルビーイングとは、心身ともに良い状態であることをいいます。

講演の概要

私たちの小さな幸せが、誰かの幸せになっていく、それが街全体に広がっていく、ということを一緒に考えていければいいなと思います。

一足先に認知症になった方がどんな思いで暮らしてきたのか、どんな経験をしてきたのか、色々な躓きや困りごとを経験してきたと思いますが、それをどうやってご本人やご家族が切り抜けてきたのか。

認知症未来共創ハブでは、話を聞いて一緒に考え、安心して認知症になれる街にするために、認知症とともによりよく生きる今、未来を探索する活動をしています。

この活動では、医療や介護の教科書に載っているような認知症の症状はちょっと横に置いて、その人自身がどのような生活をしていて、どのような喜びを持っているのか、やってみたいことは何かということに耳を傾けています。

活動の初期に108人へのインタビューを行いました。しかし「何が楽しみですか」「何がお困りですか」と聞いても、そう簡単にお話いただけるとは限らないので、時にお茶をしたり、おでかけしたり、一緒にいながら聞こえてくる呟きや見えてきたことを、研究に落とし込んでいます。

インタビューの中で心に残っていることがまだ伝えきれていない気がして、今も仲間たちと読み込んでいますが、改めて分析してみたことが2つあります。

- 語りの中にどんな感情が表れているか。

- 日々の生活で感じた小さな幸せや楽しみはどのようなことか。

人生の道のりは、必ずしも全部ハッピーではないと思います。しかし、インタビューに答えてくれた認知症のある方の感情で一番強く表れていたのは「幸せ」でした。一方で、まだ認知症になっていない方についは、「恐れ」「悲しみ」などが強く表れていました。

生活の中では「人と交わる、交流する」ことを楽しみとしている方が多かったです。ご家族やご近所さんとの日常的な場や、ちょっとおしゃれをして出かけるような晴れの場、また、どこの誰だと語らなくとも交流できるゆるやかな場、人のために役立っていると実感できる場など、エピソードが多く挙がっていました。

しかし、地域包括支援センターやケアマネージャーさん、行政は、人との交流や好きなこと、遊び、仕事(役立つ実感)への支援に手が回っていないという現状もあります。

誰かと交わること、誰かの役に立つ実感を持つことは、この先「良い感じ」で暮らせるかということに大きな影響がありますが、そういった小さな喜びのほうに支援者側が目を留めることはできないかもしれないからこそ、誰かの喜びをみんなの喜びにするためのチャレンジをしています。

できないことや困りごとの中には解決が難しく、付き合い続けなければならないことも多くありますが、小さな喜びに焦点を当てることで、相対的に見てその課題が小さくならないかと考え、課題ではなく可能性に焦点を当てる「可能性指向」の支援の仕方を学ぶ研修を開発中です。

本人らしい日課や本人の気持ちがほろこぶこと、苦手なことも本人がそれでいいと思えたり、やってみようと思えたりするように工夫していることなど、「マイクロハピネス」や「生活の知恵」を集めることもしています。

また、認知症のある方は、やってみたいことがあっても「もう叶わないから」「周囲に迷惑をかけるから」と思い込み、気持ちに蓋をしていることが多いようです。不安なこともそうですが、あったらいいなということや叶ったらいいなということは、同じように思う人も他にいるはずですので、それを呟いていい場を作っていくことが大切だと思います。

周囲に助けを求められる人や認知症のことを打ち明けられる人は、色々なことを諦めずに続けられている傾向があります。ぜひ周りに言ってみてください。

ご家族は心配することが多く、例えば外出は危ないからと控えさせてしまっていることもあると思いますが、先輩方の話を聞いてみてください。1人で外出できる術や助けが様々あります。「心配しすぎないでほしい。心配じゃなくて信頼してほしい。」という認知症の方の声もありました。

共生社会の実現について、認知症基本法で示されています。大和市で安心して認知症になれる、というのはどういう街なのかということを、ご本人やご家族、専門職、地域の様々な方と一緒に語り、見つけていくと良いと思います。

認知症になると「まあいっか」と手放すこともある一方で、これだけはという自分の矜持があり、周りの人はいいじゃないかと言うことでもその人にとっては通したいこと、欠かせないこと、喜びがあります。知恵とこだわりを味わいながら、暮らしていけると良いのではないでしょうか。

第2部 パネルディスカッション

登壇者

- 市内在住の認知症のある方2名、関わりのある方1名

- 堀田 聰子氏

- 市内地域包括支援センター職員1名

- 人生100年推進課職員2名

テーマ

暮らしの工夫と楽しみ

パネルディスカッション形式で、認知症のある方を交えた対談を行いました。

対談の概要

堀さん(67歳)

認知症の診断は66歳の時でした。学生の頃から好きだった音楽を今も楽しく続けています。昔はコーラスをやっていましたが、今年1月からは音楽教室に通うようになり、ベースを習っています。

リズムを取るのが楽しいです。できないことができるようになったことが、とても嬉しいです。みんなにかっこいいと言われるんですよ。

コロナ禍で学生時代のバンド仲間に会う機会が少なくなってしまいました。でも、どこかで繋がっているから、再会できると期待しています。今年から再開する予定だったイベントは色々な事情で中止になりましたが、横浜で練習は続けています。

近所の人がとてもよくしてくれて、すごく安心しています。

【一緒に登壇した音楽教室の先生のお話】

記憶と結びつくような曲だと前向きに楽しめていいかなと思い、選曲しています。そういう曲をやると、本人は自覚が無いようですが、身体に染みつく記憶が自然と蘇るようで、勝手に手が動くんです。

※舞台上では「ルージュの伝言」を2人で演奏していただきました。

【ご主人のお話】

診断を受けてから、本人は認知症になっていることを納得できずにカリカリしていました。ようやく現実を受け入れられるようになってきて、生活のペースができてきたかなと思います。こうなったことは誰かを責めても仕方ないですし、どうなるかわかりませんが、ニコニコ暮らせるような環境を作れたらと思っています。

※ご主人は登壇していませんが、事前のインタビュー内容を読み上げました。

堀田氏コメント

開演前に音楽教室の先生はどんな存在かを聞いたところ、「お兄ちゃん」と言っていました。素敵だなと思います。人生の半分が過ぎてからお兄ちゃんに出会える、一緒に新しいことを試みて、ああでもないこうでもないと言いながら一緒に演奏ができる、本当に素敵な関係ですね。また、たくさんの応援団がいるのも素敵なことですね。

古川さん(77歳)

認知症と診断されたのは今年です。物忘れが多いなと思うことが続き、地域包括支援センターに相談して、病院へついてきてもらいました。

僕は認知症に対して悪いイメージを持っていないので、なったらなったでしょうがないと思いました。自分にそういう出番が回ってきたということで、素直に受けようという気持ちでした。

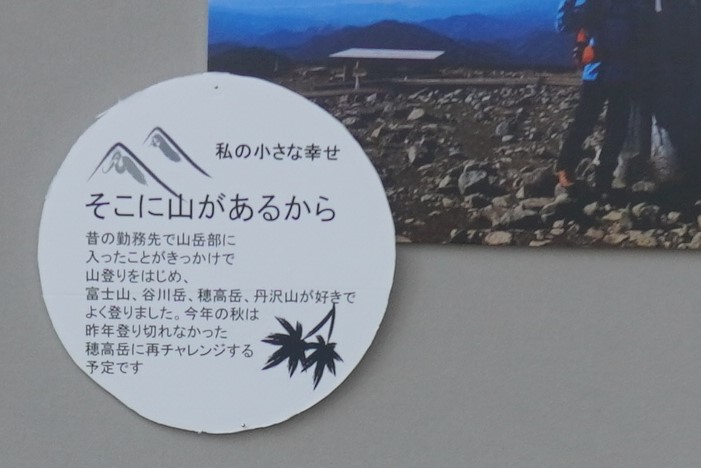

登山が好きです。山に行ったら、「帰ってきました」と言います。故郷に帰ってきた気がするんです。私にとっては山は心の友、癒しの場所です。

今後の目標は、北アルプスの連山踏破です。あまり有名じゃないところはどうしてもカットしてしまい、なかなか行かないのですが、今度はカットしないで行ってみようかと思っています。山は山なんだから、そういった山にも行くべきだと思うようになってきました。身体が言うことをきくかはわかりませんけどね。

「これから認知症なるかもしれない皆さんにメッセージ」

認知症を恐れない、普通に対処すればいいです。特別なことではなく、普通の病だと解釈して付き合っていけばいいと思います。俺はもうだめだとか、思う必要はないですよ。俺はお前(認知症)に、自分の身体に住んでいいと言った記憶はないけど、今いるならしょうがないから、仲良くしてやっていこうという感覚です。

今、認知症は誰でもなる可能性がある病ですよね。なったらなったで対応すればいいものであって、なったらどうしようと気に病む必要はないです。必要以上に恐れていると、身体も頭の中も滅入ってしまいます。人と会いたくないとか、人混みに行きたくないとか、行動範囲も狭まるので、今までどおり普段の生活をすればいいと思いますし、なってしまったらお医者さんに相談して、なおかつ自分はどうするか、その時考えればいいと思います。

【一緒に登壇した地域包括支援センターの方のお話】

普通だと「それは無理かな」と思ってしまいますが、山に対する気持ちが強く、今も行動しているので、目標はぜひ叶えてほしいです。

堀田氏コメント

「認知症と手をつなぐ」という言葉がスーッとしみていくような感じがしました。認知症になる前もなった後も、「山は心の友」であることはずっと変わらないですよね。色々な居場所を持っているのが、しなやかな清々しい生き方の後ろにあるのですね。ちなみに、公演前に私が緊張していたら、ゆっくり、ゆっくり、と落ち着かせてくださいました。

認知症のある方も運営に参加しました

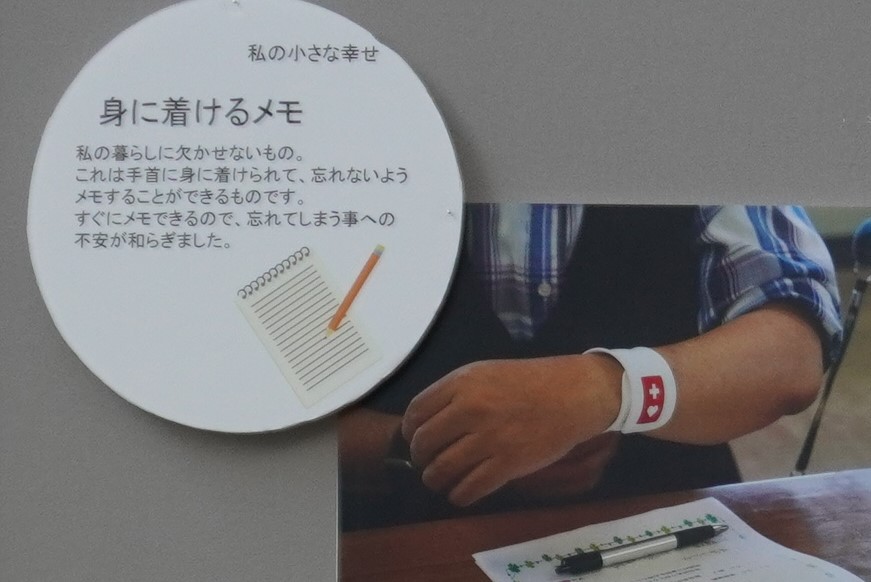

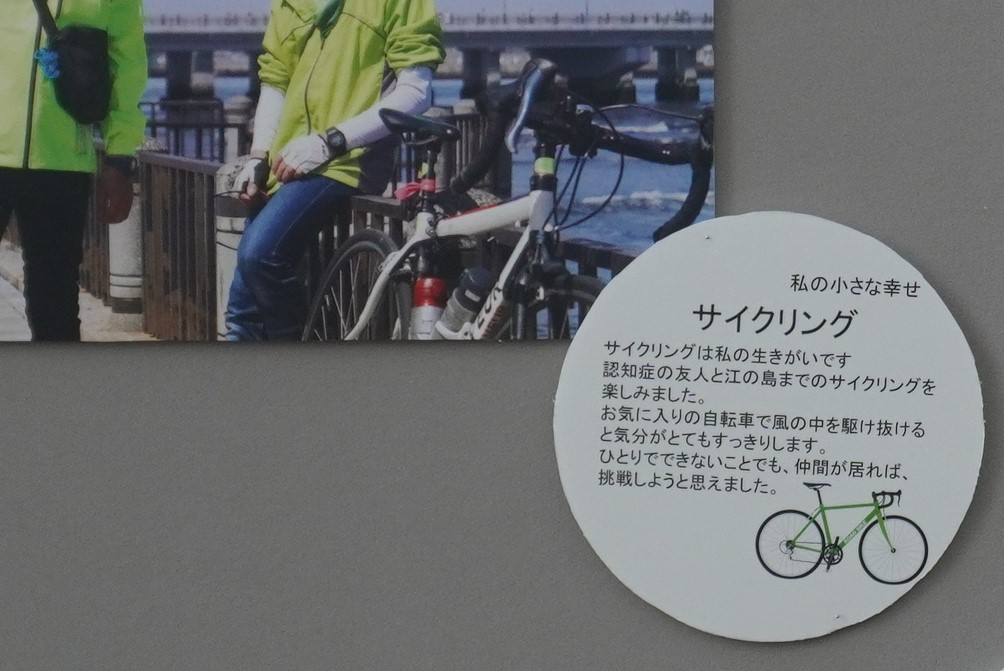

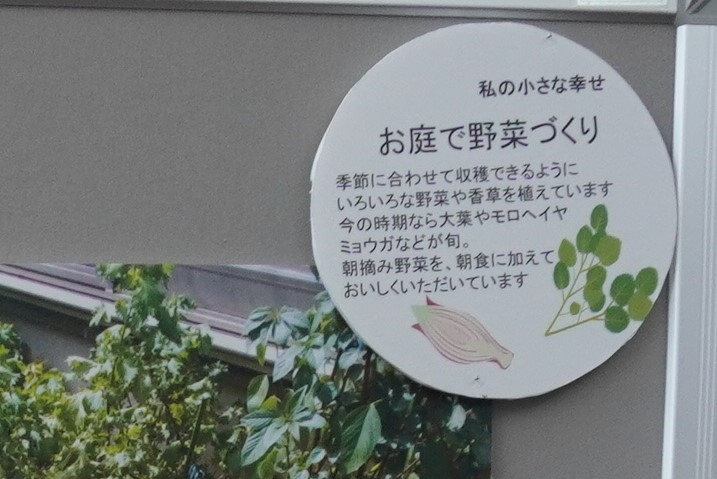

認知症のある方の「小さな幸せ展」

受付を通り過ぎた先のスペースでは、認知症のある方の「小さな幸せ展」を実施しました。

展示のコンセプトは、大和市にお住まいの認知症のある方が幸せに感じること、好きなもの、大切にしているものです。日常のワンシーンを切り取った写真とともに紹介しました。

多くの方が足を止め、認知症のある方の日常風景に触れていました。

展示作品(一部抜粋)

コメントとともに紹介しました。

楽しいことを続けています。

登壇者の写真も展示しました。

日々の生活の中に「小さな幸せ」があります。

ポスター掲示

ホール前では、認知症の基礎知識や市の事業紹介、地域で認知症のある方々を支える活動などのポスターを掲示しました。

オレンジイノベーション・プロジェクト開発製品展示会

同日サブホールでは経済産業省と共催で、暮らしの課題を解決する新たな製品やサービスを認知症のある方と一緒に開発する企業25社による展示会を開催しました。

多くの方にご来場いただき、企業と意見交換をする光景も見られました。

オレンジイノベーション・プロジェクト~認知症当事者とつくる、誰もが生きやすい社会~

更新日:2025年10月16日