映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会&認知症講演会を開催しました(令和7年3月20日)

令和7年3月20日(春分の日・木曜日)、大和市保健福祉センターのホールで映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会&認知症講演会を開催しました。満員のお申込みをいただき、会場は多くの方で賑わいました。

第1部は認知症の母と介護をする父の様子を収めたドキュメンタリー映画「ぼけますから、よろしくお願いします。」を上映し、第2部ではこの映画の監督である信友直子氏にご登壇いただき、認知症の家族との向き合い方や介護をするなかで気づいたことなどをお話しいただきました。

新しい認知症観

このイベントは、認知症の理解促進のための普及啓発の機会として、国の介護保険事業費補助金(認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業)を活用し開催したものです。

国では令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、12月に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」において、「新しい認知症観」という考えが示されています。

「新しい認知症観」とは、認知症になっても一人ひとりができること、やりたいことがあり、住み慣れた街で人と繋がりながら希望を持って自分らしく暮らし続けることができる、という考え方です。

認知症は、なったら何もわからなくなる、できなくなる、という誤解や思い込み、偏見が先行しています。そのため、認知症になりたくない、認知症の人と関わりたくない、と思う人もいますが、認知症は年齢にかかわらず、自分や家族、友人、近所の人など、誰でもなり得るものです。そこで、認知症がある人もない人も互いに尊重し、支え合いながら共生できる社会にしていくために、「新しい認知症観」を持つことが必要とされています。

信友監督の講演「認知症が私たち家族にくれたギフト」

信友 直子(のぶとも なおこ)氏

1961年広島県呉市生まれ。東京大学文学部卒業。1986年よりテレビ制作の道へ進み、数多くのドキュメンタリー番組を制作。

2013年頃より自身の家族を被写体とした家庭内介護の様子を撮り始める。テレビ放送などでの大反響を受け、2018年に本作『ぼけますから、よろしくお願いします。』で長編監督デビュー。2022年に続編『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえりお母さん~』が公開された。

信友直子氏の講演では、老々介護、遠距離介護、介護離職の問題などの自身の経験に、お父様・お母様との微笑ましいエピソードを交えつつ、どのように認知症と付き合っていけば、あまり気負うことなく、傷つくことなく幸せに暮らしていけるのかというヒントを教えていただきました。

- 認知症になった本人は、なぜ自分がおかしくなったのか、この先どうなるのか、家族に迷惑をかけるのではないか、と心配事で頭がいっぱい。家族はそういった思いを抱かせないよう、どんな介護をしていくかよく話し合うことが大切。

- 家庭内だけで認知症介護の問題を抱えない。地域包括支援センターやケアマネージャー、ヘルパーなど、頼れるところには頼っていい。疲労やイライラが溜まり、家族が喧嘩するようになると、本人は「自分はここにいないほうがいいんだ」と思ってしまう。家族が笑顔でいられれば、本人も安心して「自分はここにいていいんだ」と思えるようになる。

- 誰もが認知症になってもおかしくない時代だから、「何かあったら助けてね」と言って断るような人はいないはず。高齢化し人手不足が進んでいる状況では、近所同士でも助け合うことが必要。

アンケート結果

この映画上映と講演会に関するアンケートの結果と、頂いた感想や意見の一部をご紹介します。

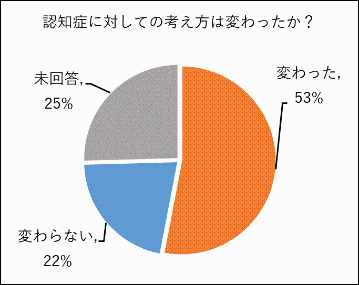

映画上映と講演会を通じて、あなた自身の「認知症に対しての考え方」は変わりましたか?

半数以上の方が「変わった」と回答しました。

コメント

- 介護はお互い様。だれでも認知症になると思いを新たにした。

- 認知症の人自身が一番認知症になった自分を受け入れられないことがわかった。

- 誰にでも起こりうること。家族だけでなく社会で支えないと!

その他意見、感想など

- 温かいご家族の笑いあり、涙ありな素敵なお話し、聞かせていただいて元気が出ました。

- 小さな子にも認知症のことを知ってほしいと思います。子どもにも映画を見てもらいたいです。

- 多くの人とのかかわりを持つことで本人だけでなく家族も笑顔になれるんだなあと思いました。信友さんの講演すごくよかったです。映画の裏話をお聞きできてとても参考になりました。

- 講演の中で「介護者も認知症の方も笑顔でいられること」などとても心に響きました。地域の中で認知症を互いに当たり前に助け合う社会になるとよいです。

- いつかは自分も年をとる。その周りに困っている方がいたらいつでも助けたいと思うし、自分もそうなったら助けてと言える自分でいいのだと思いました。

- 超高齢社会の現代、人ごとではないし認知症の方と共生できる街になってほしい。

同時開催の企画「認知症とともに生きる旅のガイド」

映画上映会&講演会の当日は、同会場のロビーにて「認知症とともに生きる旅のガイド」と題したパネル展示を行いました。これは、認知症について知っておくべきことや制度、受けられるサービス、認知症の人同士が交流できる場などを掲載した大和市版の「ケアパス」です。

「ケアパス」とは、認知症になったときの道しるべとなるものです。この3月に従来のものからリニューアルし、認知症の人からのメッセージも載せています。

詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

更新日:2025年04月11日