認知症講演会を実施しました(令和7年9月25日)

認知症とともによりよく生きる

令和7年9月25日(木曜日)、大和市文化創造拠点シリウス メインホールにて、認知症講演会を開催し、400人を超える方々にご来場いただきました。

市では、令和3年9月に「大和市認知症1万人時代条例」を制定し、認知症とともに歩むまちを目指して積極的に施策を進めており、例年、認知症に関する正しい知識の普及啓発や理解を深めていただく機会として、講演会を実施しております。

第1部では、東京都三鷹市にあるのぞみメモリークリニック院長の木之下 徹(きのした とおる)氏を講師に迎え、「できるだけ、認知症とよりよく生きる」をテーマに基調講演を行いました。

第2部では、木之下 徹氏とともに市内在住・三鷹市在住の認知症のある方やサポーターを交え、診断のきっかけや仕事、サポーターとの関係などについて、座談会を行いました。

当日のレポートをお届けします。

第1部 基調講演

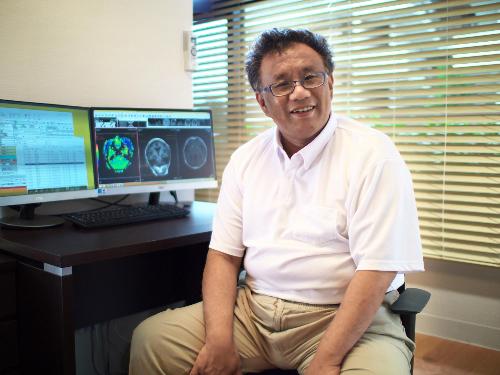

講師

木之下 徹(きのした とおる)氏

日本初となる認知症専門の訪問診療を2001年に始める。もっと広く認知症の人と出会い、認知症の人たちがしたいことを実現させたいと2014年に認知症外来「のぞみメモリークリニック」を開設し、これまで5000人ほどの診療に携わってきた。著書 『認知症の人が「さっきも言ったでしょ」と言われて怒る理由 5000人を診てわかったほんとうの話』を執筆。

テーマ

できるだけ、認知症とよりよく生きる

講演の概要

2060年には65歳以上の人のうち認知症の人の割合は4割を超えます。

これは避けて通れない。長生きすることは素晴らしいことだけど、認知症になる可能性も高い。

あなたも認知症になるということ。

病院に連れられてきた挙句「認知症です」と言われたら相当心が折れるみたいで、うちのクリニックは窓から帰り道が見えるのですが、認知症と診断されて泣きながら帰っていく人がいるわけです。

診断された人は昨日と今日何も変わっていない。

だから認知症って何なんだろうという共通理解が抜け落ちているような気がしています。

「もの忘れ」という考え方を今日は覚えていって欲しい。

「認知症といったらもの忘れ!」この考え方はよくない。

「記憶って何?」「忘れるって何?」っていうことを知っておけば大変役立つ。

記憶というのは、外の情報を〈入れる〉〈持つ〉〈出す〉ということ。

記憶を司る海馬が痩せるということは、〈入れる〉が苦手になるということ。

これをみなさんに体験して欲しい。

【団地に住んでいる母と娘の会話】

娘「家の前にあるコンビニに行ってくるね」

母「行っておいで」

娘「ご飯食べ終わったら醤油片づけておいてね」

母「分かった、分かった。気を付けて行っておいで」

娘がコンビニから帰ってきたら、母はソファーで足を組みながらコーヒーを飲んでテレビを見ている。

食卓に目をやると醤油が置かれている。

娘「もういい加減にしてよお母さん。もぉやめてこんなこと」

母「あぁ、ごめんね」

急いで片づけようとすると

娘「もういいから」

何を伝えたかったかというと、母親が「あぁ、ごめんね」って言いましたよね。

記憶の点でいうと「醤油片づけておいてね」が記憶に入っていた。

これが「忘れた」という体験です。

認知症の場合、「醤油片づけておいてね」という記憶がスコンと消えている。

娘が鼻歌混じりでコンビニから帰ってきて、ソファーでくつろいでいる母親を見て、

「もういい加減にしてよお母さん」

「何やってのよ」

「昨日もそうじゃん」

「何度言ったら分かるの」

って言うわけ。

母親はどう思うか。

ビックリするのは確かです。「えぇ」って気持ちになるよね。「なんか、ごめんね」って。

「何その態度」って娘は続けます。

母親はおどおどするしかないじゃないですか。「何怒ってんの?」って聞きたいけどそれも言えない。

これが記憶をしづらい体験なんです。忘れてないんですよ。

娘からすると同じなんだけど、母親の立場からすると全然世界が違うんです。

認知症の人はこの体験を毎日してるんですよ。生きた心地しないですよね。

本人からすると欠片も忘れてないんです。

忘れてない人が、晩年ずっと忘れた人扱いされてどんな気分になるかという話です。

第2部 座談会

登壇者

- 市内在住の認知症のある方1名、関わりのある方1名

- 三鷹市在住の認知症のある方1名、関わりのある方1名

- 木之下 徹氏

- 人生100年推進課職員2名

テーマ

認知症のご本人の暮らしとつながり

座談会の概要

小野寺 朗さん(64歳)

【診断のきっかけ・当時の思い】

だんだん物忘れがひどくなり、上司の指示を忘れたり、書類の紛失が多発しているので提携の病院で診てもらった方がいいというアドバイスをもらいました。それは私が50歳の時でした。様々な病院を受診し約1年かかって「レビー小体型認知症」と診断されました。当時娘たちも高校生と中学生だったのと、家のローンもあったので働かなくてはいけない状態でした。そんな中、会社の上司と同僚の方が障がい者雇用に関してよく知った方で、私にこれから障がい者枠で働き続けられる事を細かく説明してくださいました。このアドバイスが無ければ私は働き続ける事を諦めていたかもしれません。

【働き方について】

医者に診断書を書いてもらい出来ない事を会社に伝えました。始めは病気の事を周りに伏せておいて欲しいと言われました。ただどうしても間違いが増えて逆に迷惑をかけるので、近くの人にはオープンにしたいという私の意見を受け、今は私の病気を理解している上司や同僚から、私が出来るであろう事を依頼してくれています。その依頼には優先順位や期限などを指定してもらい、もし忘れているようならば声をかけてもらえるようにしています。今は高齢再雇用で月曜から金曜の午前中仕事をして、家に帰って爆睡で昼寝をしています。

【愛用品ウェアラブルメモについて】

診断を受け障がい者枠で仕事を続けている当初に、廊下や階段などの移動途中に何か仕事を依頼された時にメモを探して、その探している動作の中で忘れてしまったりがあって。そんな中、病院で看護師さんが患者の体温や血圧などを手の甲にメモしているのを思い出して。ネットで何かないかなと探したら、やはり看護師さんが便利な商品があると書き込んでいたのを見たんです。それが2018年1月の事で即ネットで3本買いました。そこからですからもう7年近くのスーパーヘビーユーザーなんじゃないかと思っています。何せ仕事の時は朝から帰るまで付けていて、電車の中でも思いついた事を書き留めるんですが、ウェアラブルメモに書いた文字が擦ると消えるという便利な部分が逆にあだになってしまうので、後で付箋やメモに清書をしています。その3本は私の汗を吸収してみるも無残な姿になってしまいました。

【高見澤社長との出会い】

2023年の秋、ネットで「発達障害当事者協会は株式会社コスモテックとヘルプマークのついたメモ機能付きリストバンドを開発しました。」という記事を見つけました。自称スーパーヘビーユーザーの私は、こんなウェアラブルメモがあると便利かもと思った事を後先考えず軽い気持ちでネットの意見欄のような所に書き込んでしまったのです。そしてその10月にコスモテックから「一度お会いしませんか」というようなメールが来て、大和のシリウスで会う約束を交わしました。私は妻と二人で行き、開発部の人が来るのかなと言っていたら、何と高見澤社長が…という状態でした。そこから何かあるとメールを交わして現在に至ります。

【伝えたいこと】

この病気はやってはいけない事などが増えてネガティブな状態が増えてしまうのですが、そんな中で当事者がポジティブになれて人と繋がれてサポートを受けられれば、間違ってもいいけど出来る事が沢山生まれると思っています。何せこの世界で経験した事が無い事は沢山あって、経験した事の無い事は間違って当たり前の世界。その世界の中に新しい可能性が無限大にあると思います。だから不安を感じていたら病院で検査を受けて、早期に治療を受けられれば穏やかな時間が維持できると信じています。

鈴木 敏明さん(66歳)

映画制作会社で助監督まで勤め、その後フリーのディレクターをされていました。

今は学生時代から住んでいる三鷹市の有機栽培の野菜を販売されています。

【診断のきっかけ・当時の思い】

今から20年近く前の2007年。ある映画で助監督として撮影現場を仕切っていました。主人公が過去を回想する場面でスモークを使うことはスタッフ全員が了解していたのに、ボクの脳はこのことをこれっぽっちも記憶していませんでした。撮影スケジュールは大きく狂い、その後もボクは似たようなトラブルを引き起こしましたが、決して自分の否を認めることはありませんでした。

音楽番組の仲間の一人がボクに病院へ行くことを執拗に迫り、2020年の暮れ、ボクはのぞみメモリークリニックでアルツハイマー型認知症と診断されました。

MRI画像には圧倒的な説得力がありました。だって、本来海馬の神経が詰まっていなければならない所が真っ黒けなんですから。諦めに似た感覚ですが、楽になったともいえる感覚でした。まるで、証拠を突き付けられた犯人のように認めざるを得ない。でも、そのことで楽になったのです。

【野菜販売について】

野菜販売を始めたきっかけは退屈への抵抗です。暇なんですよ、仕事を失っちゃうと。だからボクも含めて、認知機能に障害のある人の多くは仕事を失っていますから、社会性が非常に希薄になっています。このことは思考停止を招きます。他者との関係性が存在しなければ言葉を紡ぐ必要もありません。また、他者の異なる価値観を読み解こうとする動機も生まれません。そんな思考停止状態の中では「ボクはどうすべきか?」とか、「ボクはこう思う」といった感情も生まれてきません。これは、自分らしくないどころか、自分が存在していないことだと思います。

でも認知機能に障害のあるボクにとっては、失敗を遠ざける方法でもあったのです。他者との関係性を閉ざしてしまえば約束を忘れて謝る必要もないし、何処にも行かなければ、駅でSuicaにチャージした際にお釣りを置いてくることもありません。引き籠りを推奨するわけではありませんが、ミスを重ね、年中ペコペコ謝って疲れ果てた認知症当事者を一年ぐらい引き籠もらせたっていいじゃないですか。どうせすぐに退屈に負けて何かやり始めますから。ボクもご多分に漏れず、退屈に耐え切れず、新しい関係性を求めて有機野菜の販売を始めたというわけです。別に、野菜じゃなくてもよかったんです。新しい関係性を構築さえできれば。

【青山さんとの出会い】

青山さんはボクが通院しているのぞみメモリークリニックのスタッフで、医者でもなく単なる事務方でもなくて、精神保健福祉士で診察時に陪席をしたり、ピア活動やピアサポートにボクを誘ったりしている人です。

【伝えたいこと】

ボクは事業を拡大して認知症の仲間と一緒に仕事がしたいと思っています。ボクを含めて、認知症、特に若年性の場合はほとんどの人が何度も職を失っていますから貧困で孤独に陥っているケースが多くなってしまいます。彼らを、社会性からも仕事からも無縁な状態にしてしまわない社会を築きたい。皆さんがそんな社会を目指すことがサポート、つまり支援になると思います。

青山 聡子さん

のぞみメモリークリニックに精神保健福祉として勤め、認知症の人・その家族・施設スタッフの相談支援業務、地域住民や介護職向け・製薬企業CSR活動等に従事されています。

認知症とともに生きる旅のガイド・写真展

認知症とともに生きる旅のガイド

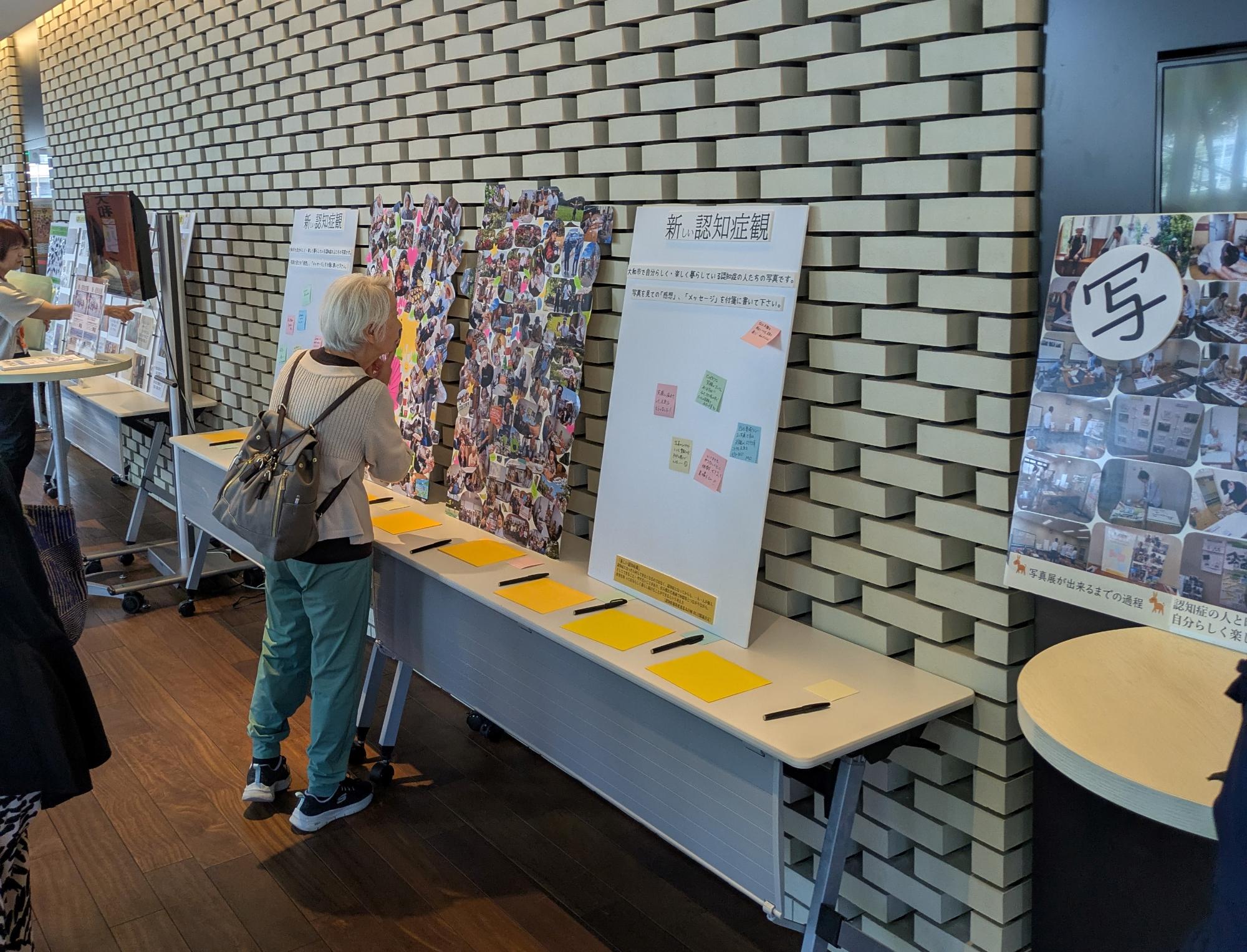

写真展

受付付近のスペースでは、「認知症とともに生きる旅のガイド・写真展」を実施しました。

認知症とともに生きるためのヒントや、認知症の方の自分らしく楽しく生活される様子を写真とともに紹介し、多くの方が足を止めて認知症の人の生活に触れていました。

オレンジイノベーション・プロジェクト開発製品展示会

同日サブホールでは経済産業省と共催で、認知症になってからも自分らしく暮らし続けられる共生社会を実現するための新たな製品やサービスを認知症のある方と一緒に開発する企業約20社による展示会を開催しました。

多くの方にご来場いただき、企業と意見交換をする光景も見られました。

オレンジイノベーション・プロジェクト~認知症当事者とつくる、誰もが生きやすい社会~

更新日:2025年10月08日